楽なペースのランニングで速くなれるワケ

- 深澤哲也(ウェルビーイング株式会社副社長)

- 2024年9月16日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年8月10日

突然ですがあなたは、ゆっくりと走る練習には意味がないと思っていませんか?

楽なペースで走るくらいなら、練習効果なんてないんじゃないか?そんな疑問を持ったことがある方は少なく無いと思います。

でも実は、ゆっくりと走る練習というのは、一般に思われている以上にコスパが良いんです。このゆっくり走る練習のことを、私は「低強度走」と呼んでいます。

一見、本当に練習効果あるの?と思うような練習ですが、実はこれが長距離走やマラソンが速くなるためにはとても大きな役割を果たしてくれています。

その理由について今回はお話ししていきたいと思います。

そもそも低強度走とは??

本題に入る前に、低強度走の定義をはっきりさせておきましょう。それは「主観的に楽に感じる強度」の練習のことです。

たったこれだけです。あなた自身が楽かどうか。それが全て。走っていて楽だと感じる強度であればそれは低強度です。逆に、楽に感じない強度であれば、いかなる場合においてもそれは低強度ではありません。

なお、この「強度」という基準は人によって違うのはもちろんですが、同じ人間でもその日のコンディション次第で変わります。

例えば、あなたの感覚的に普通なら1km5分というペースは「楽」という印象を持っているとしましょう。しかし、前日に1000m×10本のインターバル走をやったとします。その翌日、1km5分で走ってみると、楽に感じないということは珍しくないでしょう。

こういうケースにおいては、1km5分というペースは「低強度」にはなっていません。前日の疲労を考慮すると、もう少しペースを落とさないと低強度の範囲に収まりません。強度で管理するというのは、こういうことです。その日のコンディションも含めて考える必要があり、そういう意味で「主観的に楽に感じる」というのが定義なのです。

では、なぜそんな低強度走を積み重ねることで走力が向上するのか?その理由は・・・

低強度走で走力が向上する理由:簡単に量が増やせる

低強度走で走力が向上する大きな理由は、ズバリ簡単に量が増やせるからです。

低強度走とは、つまりは楽に感じる強度です。楽であることの最大の便益は、簡単に量が増やせるということです。

長距離走やマラソントレーニングでは、基本的にはできるだけ練習量を増やしていくことを目指します。練習量や練習の頻度を上げていくことで、基礎体力が向上するからです。

長距離走・マラソンでどれくらいのタイムが出せるかは、基本的にその人の基礎体力の大きさで決まります。基礎体力とは、どれだけ疲れにくく壊れにくいかということです。

つまり基礎体力が高いと、たくさん練習しても疲れにくいし、怪我もしにくい。よって結果的にやりたい練習がたくさんできるし、またその練習に対して体がしっかり適応するので、速くなれます。

低強度走はその点、楽なので量を簡単に増やせます。練習機会も簡単に増やせます。一方、インターバルなどの強度の高い練習は、「やった感」が得られて気持ちよさはあるのですが、どうしても翌日に疲労が残ってしまうので、量が増やせません。

また、高強度な練習は苦しいので、一気にたくさんの距離を走ることも難しいです。練習量を増やせないとどうしても基礎体力が中々向上しないので、結果的に高強度な練習の量も増やせないし、長期的には中々走力が向上しません。

では、具体的に量を増やすことで得られるメリットとは何なのか?ここについてももう少し解説したいと思います。

量を増やすことの恩恵1:有酸素能力の向上

まずは有酸素能力の向上です。

長距離走やマラソンは誰もが知る有酸素スポーツ。有酸素運動で一番求められる力は、体内で酸素を使ってどれだけエネルギーを生み出せるかということです。酸素を使ってエネルギーをたくさん生み出すには、酸素をエネルギーに換える器官である「ミトコンドリア」の働きを改善したり、その数を増やすことが最も大事です。

有酸素運動の量が増えると、ミトコンドリアの働きが改善して、量が増えます。つまり、同じ量の酸素で、より大きなエネルギーを生み出せるようになります。すると、これまでと同じ感覚で走っていても、体内ではより多くのエネルギーを生み出せているので、走れるペースは向上します。これが有酸素能力向上による走力の伸び、です。

量を増やすことの恩恵2:耐久性の向上(壊れにくい体ができる)

量が増やせることによるメリットはまだまだあります。体の耐久性の向上です。具体的には骨格筋(体の筋肉)や靭帯、腱、骨といった体組織の耐久性が明らかに向上します。そして、疲れにくく壊れにくい体が実現します。

走る量が増えるということは、単純に長い時間、接地の衝撃に耐えることになります。基本的には接地の衝撃に耐える機会が多いほど、どんどん耐久性は上がっていきます。

逆に練習量が少ないと、中々この耐久性が上がっていきません。高強度なトレーニングは、一回あたりの負荷が高いので、それで鍛えられそうな気はするのですが、練習量が増やせないため案外耐久性の向上という点においては弱いのです。

量を増やすことの恩恵3:走技術の改善

加えて、走技術(走り方)の改善ということもメリットとして挙げておきたいと思います。

低強度であれば、例えば週に4回しか走っていなかったのを、週に5回、6回、7回にしたりと、走る頻度を簡単に増やせます。これは走技術を改善する上では非常に大きな役割を果たします。

なぜなら、頻度を上げるということが最も人間の記憶構造には強く働きかけるからです。

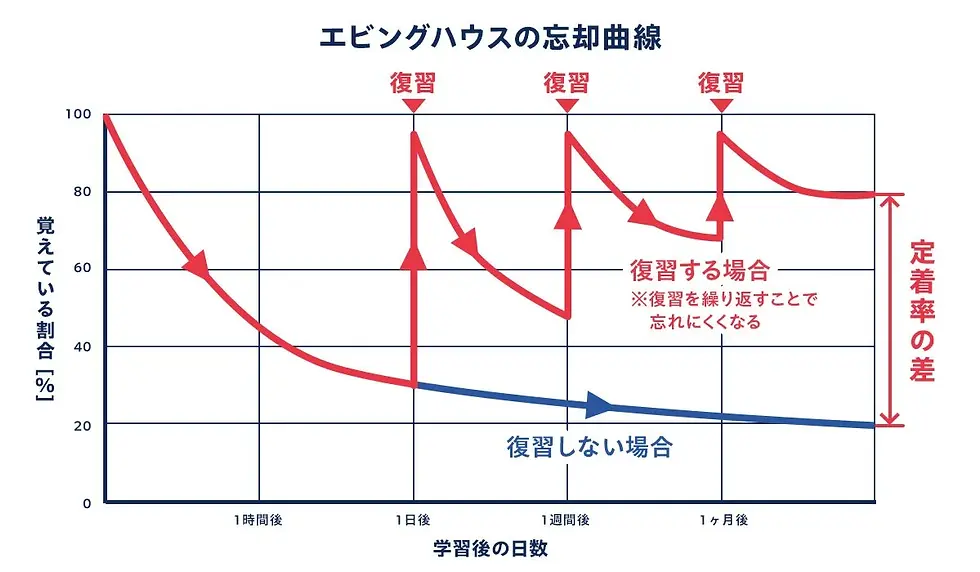

以下の図をご覧ください。これは、人間の記憶の忘却曲線です。

こちらの図から分かる通り、人間はある記憶を持った瞬間から忘れていきます。これは英単語などの学習だけでなく、あらゆる刺激に対して適用されます。

走るという行為に関しても、私たちの脳や神経回路がその動きを記憶しています。つまり、走った直後が最も走る動作を鮮明に覚えている状態です。

加えて、私たちの神経回路はある動きを反復すると、それを改善しようとする働きを持っています。つまり、頻度を増やすというのは、走るという動作を体が忘れかけた時にまた覚えさせるためにも有効であり、かつランニングからランニングまでの間隔が短いので、体はより走りを最適化しようとします。

その結果として、無意識のうちに走技術が改善し、走り方が良くなるというメリットもあるのです。

では、低強度走だけやっていたら速くなれるのか?

ここまでのお話を聞いて、「それなら低強度だけやっていたら速くなれるのか?」と思われたかもしれません。

正直に言いましょう。走歴が浅い方、練習量がまだ非常に少ない方であれば可能です。具体的には走り始めてまだ一年以内、もしくは普段の練習量が月間100kmを下回るくらいの方なら、低強度走をひたすら積み重ねて練習量を増やすだけでも十分に速くなる可能性はあります。

しかしながら、それ以上の水準で走っている方に関しては、低強度走「だけ」で速くなるのは難しいかもしれません。低強度走を時間かけて積み重ねていくことで、当然もう少しレベルが上の方でも速くなることは全然あります。ただ、低強度走はあくまで基礎体力のベースを引き上げるものであり、それだけで速くなるわけではないことも忘れてはいけません。

要するに、低強度走の積み重ねで練習量を増やして基礎体力のベースを上げて、作ったベースの上にうまく実戦的な練習を組み合わせていくことが求められるのです。ただ、そのベースすらなければ、組み合わせる選択肢すらも減ってしまうので、それを避けるには低強度走はとても有効だということです。

では、実戦的な練習への移行やその組み合わせ方はどうしたら良いのか?という疑問も持たれるかと思います。

それを考える上で絶対に知っておいていただきたいポイントは3つあります。そのポイントとは「詳説長距離走・マラソンが速くなるためのたった3つのポイント」に書いてあります。

これを書いている私自身、まさに今回お伝えしたようにまずは低強度で練習量を増やし、その後トレーニングレベルを徐々に高めていって、フルマラソンでは2時間30分切りを達成することに成功しました。

その際私が最初に手に取った書籍がこの「詳説長距離走・マラソンが速くなるためのたった3つのポイント」でした。

本書は長距離走・マラソンの走力を伸ばしていくための基本原則について解説された、本気のランナーのための書籍です。著者である池上秀志は、プロランナーとして自分の脚で稼ぎ生計を立てるべく、世界の一流指導者、一流選手の元に直接行って指導を仰ぐため、ケニア、ニュージーランド、ドイツ、オーストリアなど海外を単身で飛び回ってマラソンが速くなる真理を追求しました。

さらに洋書・和書問わず数百冊の本を読み込み、膨大な知識を身につけました。その知識と経験から導き出された、長距離走・マラソンが速くなるための根本原則3つを本書では解説しています。

本書は入門書としての側面もあり、迷ったときにはいつでも見返せるようにデザインされています。本来は1000円で販売していますが、この記事をお読みいただいたあなたにもぜひ、ランナーとして見える景色が変わるこの感覚を味わっていただきたい、成功を応援したいという想いから、現在メルマガ登録で書籍のPDFデータを無料プレゼントさせていただいています。

ランナーの方であれば、お手元にあって損はない一冊です。ぜひ、今すぐに下記より受け取っていただけませんか?

ウェルビーイング株式会社副社長

らんラボ!代表

深澤哲也

コメント