日本一詳しくて難しいLLLT解説

- 秀志 池上

- 2023年2月24日

- 読了時間: 64分

更新日:2023年8月17日

今回は改めて私がトレーニングからの回復促進、故障の治癒促進のために愛用しているLLLTの理論解説をさせて頂きたいと思います。

先に書いておきたいのですが、「そんな難しいことは良いから、手っ取り早い結論を述べよ」という声が多々あるのは重々承知しております。要はそれを使ったらどうなるのかということが知りたい、これが消費者の本音です。

ですから、簡潔に述べさせて頂くと「600nmから1000nmの波長の光線を人体に照射すると細胞の自己統制力が増し、自然治癒力やトレーニングからの疲労回復過程が促進される。その600nmから1000nmの波長の光線をスイッチ一つで出せるようにしているのが、LLLTやレーザー、レッドライトなどと呼ばれる商品である」となり、以上終了です。

ところが、面白いものでこれだけ説明したら説明したで「胡散臭い。本当に効くのか。もっとちゃんと説明してほしい」と怒られてしまうのが我々商人です。まあ、そんなことでめげていたら務まらない仕事なので別に構わないのですが、今回はどうせなら思いっきりちゃんと解説しようということで、全て解説させて頂きます。

今回はただのLLLTの説明だと思って頂きたくありません。何故なら、この記事を読み終わる頃には、特殊相対性理論、量子力学、人体の仕組み、何故人はガンやアルツハイマーや二型糖尿病や脳卒中などのいわゆる生活習慣病にかかるのかということまで含めて理解できるようになっているからです。

本記事では大きく分けると三つの要素に分かれます。一つ目は、そもそも光線とは何かという部分です。そして、二つ目は人体はどのような仕組みになっているのかということであり、三つ目は光線を人体に照射すると何が起こるのかということです。それでは順に見ていきましょう。

光線とは何か?

光線というのは要するに、光のことなのですが、日常言語で光という場合とは少し区別して考えなければいけません。日常言語で光という場合には、光と闇や光と影という言葉に代表されるように明るさを指し示すことが多いです。『若きヴェルテルの悩み』や『ファウスト博士』などで有名な文豪のゲーテの臨終の言葉は「もっと光を(mehr Licht)」でした。

死ぬ間際にもう一度太陽の光が見たかったのか、それとも文豪らしくもっと意味深な言葉だったのかは誰にも分かりませんが、一つ言えることは通常は「もっと光を」と言われたら部屋を明るくするということです。

しかしながら、光線の場合必ずしも明るさを指すわけではありません。何故ならば、様々な色の波長があり、中には目には見えない光もあるからです。我々が色を認識するのは波長の違いを認識するからです。これも物理的な波長の違いとその波長を認識する器官をもつかどうかという客体と主体の二つの要素を考える必要はあります。

要は動物によって認識できる色の種類が異なるのです。例えばですが、シマウマのあのシマウマには何の意味があるんだと思ったことはないでしょうか。大草原の中にあんな白と黒のシマシマがいたら、肉食動物にとっては格好の標的にならないのでしょうか。心配になって迷彩服をプレゼントしてあげたくもなります。

ところが、ほとんどの動物には緑というのは識別されず白と黒くらいにしか識別されないらしいです。つまり、我々にとっては緑の中に白と黒のシマシマがいるように見えていても、ライオンにとっては白と黒の木々の中に白と黒のシマシマがいるようにしか見えないので、あれでちゃんと迷彩服になっているそうです。

逆に、人間には認識できないけれど、動物には認識できるというパターンもあり、モンシロチョウには紫外線が見えるそうですが、人間には見えません。紫外線は紫の外側の光線であり、波長が短すぎて人間には見えません。逆に、赤の外側にある光線は赤外線で、これも人間の目には見えません。

ここまでは皆さまなんとなくご存知だと思います。では、ここから更に一歩進んで考えたいのですが、一体光とは何でしょうか?

光線とはどのようなものでしょうか?

光線が我々の網膜に到達し、それが電気信号に変換され、その電気信号が我々の脳に送られ、我々の意識の中にある像(今私やあなたが見ている世界)が立ち現れるということは分かります。では、一体何が我々の網膜を刺激し、それを媒介しているものは何でしょうか?

もう少し分かりやすい例を出しましょう。

野球をしていてボールが私のおでこに直撃したとしましょう。いや、せっかくなので有名な宇野さんに登場してもらいましょう。ピッチャーは中日ドラゴンズ星野仙一、バッターは巨人軍山本功児、星野投げた、山本打ったー、打球はふらふらっと上がってショートとレフトの間へ、ショート宇野下がる下がる、捕球体勢に入って、あーっとボールは宇野のグラブをかすめて、宇野のおでこへ直撃、ボールは転々と左翼フェンスへ。

この時、何が宇野さんのおでこに衝撃を与えたのでしょうか。言うまでもなく、宇野さんのおでこに野球のボールがあたったのです。野球のボールは目に見える程度の大きさであり、野球のボールの速度は人間の目に見える程度の大きさです。これは非常に分かりやすいです。

また野球のボールの場所は一か所に限定することが出来ます。野球の試合中にボールが二つあるとか、あるいは波状に広がって広がりをもっているというようなことはあり得ません。野球のボールは一つです。これはのちに重要な点になってくるので、押さえておいてください。当たり前すぎる話ですが、野球のボールは同時に複数の場所には存在しないし、波のように広がっている訳でもありません。日常言語では点で指し示すことが出来ると言えます。

数学的には点というのは大きさゼロなので、数学者からは反論があるかもしれませんが、日常言語においては点で指し示すことが出来ると言えるでしょう。

次に、もう少し分かりにくいものを考えると音があげられます。音は目には見えません。またその速度も秒速340mなので、普通に生活しているとタイムラグを感じることが出来ません。私の粗末な家程度の広さだと秒速340mで進む物体は一瞬で到達するので、家の端っこ同士で会話をしていてもタイムラグを感じることはありません。従って、音には速度がない、つまり発せられると同時に向こう側に到達すると考える人がいても不思議ではありません。

ただ、それでも音に関しては昔から速度があると考えられていました。何故ならば、雷が光ってから音が聞こえるまでに時差があったり、花火がぴかっと光ってからドーンと音が聞こえるまでに時差があることを経験的に知っているからです。また、音というのはある程度であれば、間に遮蔽物があっても聞こえます。

例えば、私が自室に閉じこもって部屋の扉も窓も全て閉めるとします。そして、大きな声でリビングルームにいる人に話しかけると、それでちゃんと聞こえるはずです。当たり前と言えば、当たり前ですが、考えようによっては当たり前ではありません。

何故なら、これが野球のボールであれば、あり得ないからです。閉じられた部屋の中から思いっきりボールを投げても壁にあたって跳ね返ってきます。

一方で、音は閉じられた部屋だと小さくはなってしまいますが、一応隣の部屋まで届きます。理由は二つあって、音は波だからというのが一つの理由です。野球のボールは同時に一つの場所にしか存在できないので、常に方向は一つだけです。コントロールの良いピッチャーに対して、針の穴を通すという形容をすることがありますが、逆の言い方をすれば、針の穴程度の範囲内にしか影響を及ぼすことは出来ません。

一方で、音は波の広がりをもって四方八方に広がっていきます。ですから、とりあえず大きな声で叫べばとなりの部屋まで声が届きます。なにも鍵穴から出ていって、その鍵穴を通す程度の範囲内にしか影響を与えられないということはありません。

そして、波には必ず媒質があります。要は何が波状に広がっているのかということです。目に見える媒質としては水やギターの弦があげられます。海の波や池に石を投げ込んだ時に広がる波紋やギターの弦をはじいた時に振動は目に見えます。空気は目には見えないので、音が波状であることは実感しにくいですが、音は空気の振動として伝わり鼓膜を震わせ、それが電気信号に変換され、脳に送られた後で我々の意識へと立ち現れます。

ちなみに、視覚情報も聴覚情報も電気信号に変換されて脳に送られた後、それが如何にして我々の意識に立ち現れるかは判明していません。ただの電気信号と我々の意識の間には明らかに隔たりがあります。この話は本題からそれるので今回はやめておきます。

話を整理するとこの世の中の物体は野球のボールのように点で動いているか、波で動いているのかのどちらかであり、波として動いているものには必ず媒質があります。そして、野球のボールのように点で動いているものは粒子と呼ばれます。

光は粒子か波か

では、光は粒子でしょうか、波でしょうか。すでにLLLTをご購入いただいている方もたくさんいらっしゃいますが、LLLTにスイッチを入れてその光線が自分の体に届く時、それは野球のピッチャーが投げる速球のように真っすぐに届くのでしょうか。それとも、音が鼓膜を震わせるときのように波で届くのでしょうか。

すでに本記事の冒頭にLLLTとは600nmから1000nmの波長の光線を出す機械のことであると書いてしまったので、当然波だと思われる方が大半だと思いますが(思わなかった方はもう少し注意深く読んで下さい)、実は光は粒子であり、波でもあります。

この説明で納得できるでしょうか?

私は納得できません。少なくとも目に見えるものの中で粒子であり、同時に波であるものなど存在しません。というか、意味が分からないんです。粒子であるということは広がりを持たないということです。波であるというのは広がりを持つということです。粒子でもあり、波でもあるということは、広がりを持つけれど、広がりを持たないということです。いや、どっちやねんと関西人なら例外なくツッコむはずです。

これを粒子としての性質も持つし、波としての性質も持つと考えると分かりやすいと思います。粒子としての性質としてはビリヤードの球を思い浮かべると分かりやすいと思います。一つの球が真っすぐに進んで別の球をはじきます。弾かれた球が更に進んでいき、他の球をはじきます。これが粒子としての性質です。

では波としての性質にはどのようなものがあるでしょうか。

その一つに干渉波を形成するというのがあげられます。干渉波というものを説明するときに、海の波を真上から見た映像を想像して下さい。波がほぼ真っすぐに沖から浜辺へと押し寄せます。その時に、上から木の板を差し込んで波をせき止めるところを想像して下さい。そこで、波はせき止められるのですが、その木の板に二か所だけ穴を開けておきます。

そうすると、その穴からまた波が出てくるのですが、ここから出てくる波は真っすぐではなく、玉ねぎをくし形に切って真上から見たような形になります。これを球面波と呼びます。円を真ん中で真っ二つにスパンと切ったような形です。ドラえもんポケットのあの形です。

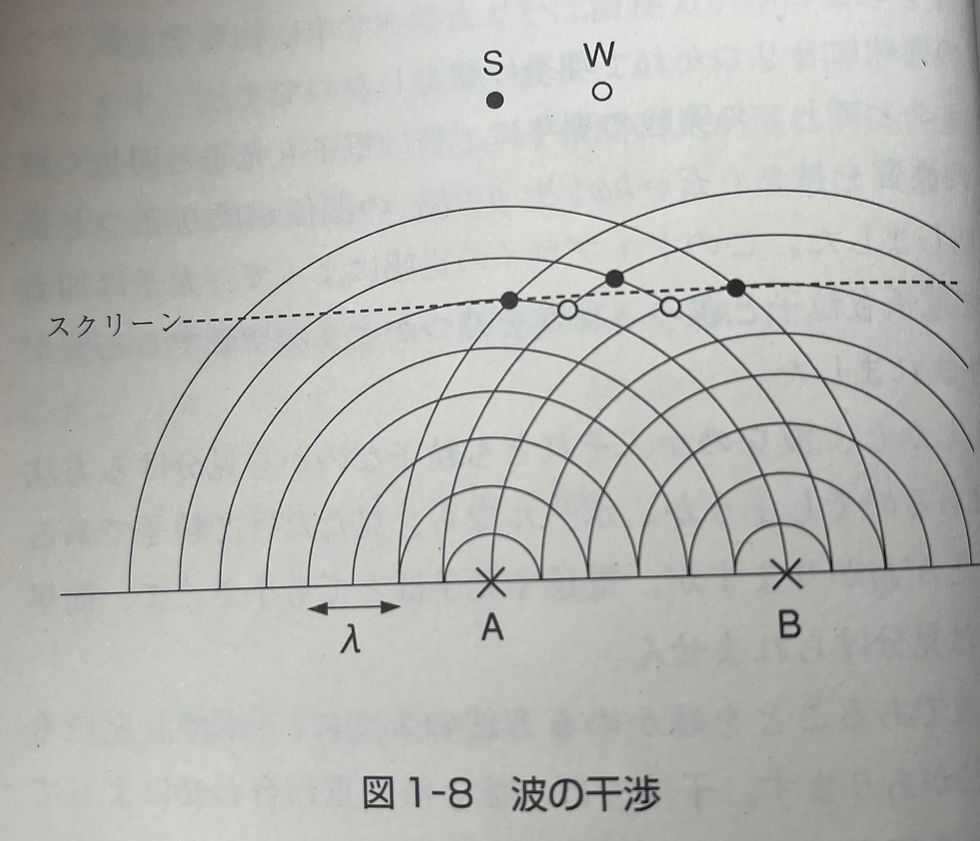

下図を見て頂きたいのですが、二つの穴から出てきた球面波は互いに干渉し合います。干渉し合う時に、互いに向きが同じであれば強め合うし、向きが正反対であれば消し合います。Sで表しているところは強め合っている点で、Wで表しているのは弱め合っている点です。

出典:『高校数学で分かるシュレディンガー方程式』竹内淳著

これをスクリーンに映せば、強め合う点は映り、弱め合う点は消えるのでシマシマ模様になるはずです。これを干渉縞と呼びます。この実験は1803年にヤングという人が実際に行っていたので、光は波であると考えられていました。

そして、時代は進み1982年に浜松ホトニクス株式会社の土屋裕さんらが行った実験では、光子を一つずつ発射し、その先に二つの穴が開いた仕切りを設けて、更にその先に光子計数機を置きました。やっていることは、先ほどの海の波と同じです。仕切りを設けて穴を二つ開けておくんです。光子というのは詳しくは後述しますが、光の1つ1つです。

そうすると下の写真のようにきちんと干渉縞が現れます。この時、光子は一つずつ発射されています。もしも、光子が粒子であれば、つまり野球のボールのように運動するのであれば、左右どちらかの穴を通り抜けて光子計数機に到達するはずです。つまり、光子の到達する点は二か所に限定されるはずです。

出典:『高校数学で分かるシュレディンガー方程式』竹内淳著

ピッチングマシーンみたいに変化球を投げることが出来れば、穴を通過した後に曲がるということもありえなくはないですが、そういう仕様にはなっていないですし、またここまで綺麗に干渉縞が現れることはありません。こんな風に綺麗な干渉縞が現れるのは、互いに干渉しあって干渉波を作っているからです。

ですが、ここでまた考えて頂きたいことがあります。光が波であるならば、一体どのようにして光子一個と数えることが出来るのでしょうか。野球のボール一個というのは分かります。では、海の波一個というのはどれのことでしょうか。波一個というのは広がりを持っています。その波全体を一つの波と捉えることは出来ますが、野球のボールのように「ここ」と指をさして一個、二個と数えることは出来ません。

上記の浜松ホトニクスの実験おいては光子を一個一個間隔をおいてとばしています。一度に飛ばす光子は一個だけです。そして、光子計数機には一点だけその痕跡が現れます。つまり、野球のボールのように一度に一球しか出てこないのです。ところが、それを何回も繰り返すとスクリーンには干渉縞が観察されるのです。

ここで、何かがおかしいことに気づきます。光子は一度に一個しか発射されず、一回一回で見ると光子計数機には粒子的にしか現れません。つまり、野球のボールを投げたら今ここにあたったとはっきり指させるのと同じで、今ここに到達したとはっきりと指させるのです。つまり、粒子的に運動していることが分かります。

それにもかかわらず、干渉縞が形成されるのは何故なのでしょうか。

野球のボールが干渉縞を形成しないのと同じで、粒子は干渉縞を形成しないはずです。

また、同じ場所から同じ方向に光子を発射しているのに、毎回到達する場所が異なるのは何故なのでしょうか。

説明がつきません。アインシュタインは「同じことをやって毎回違う結果が出ると考えるのはバカだけだ」と言っていました。しかし、実際には同じことをやっているのに、毎回結果が違うのは何故でしょうか。

光は粒子であり、波でもある

浜松ホトニクスの実験で、光は粒子でもあり、波でもあることは認めざるを得ないのですが、もう一つ不思議なことがあります。それは光子1つが粒子であるならば、つまり光子1つを発射して、実際に1か所にしか到達しないのであれば、どのようにして干渉を起こすのかということです。

干渉を起こすには少なくとも二つの波が必要です。光子が一つだけ発射されて、一か所だけに到達するのであれば、当然その道中も通った経路は一つであるはずです。しかしながら、通った経路が一つしかないのであれば干渉波は起きません。

実はこれは一つの光子が波状に広がっている、つまり同時に複数の場所に存在しているとしか考えられないのです。このことは、筆者には想像出来ません。忍者の分身の術だって、分身していると見えるけれど、実は一人しかいない、あるいは影武者を使っているというトリックがあります。あるいは所詮は漫画の中だけの話です。

ところが、これは実際に一つの物質が複数に同時の場所に存在しているのです。ただ、私としては一つの物質が同時に複数の場所に存在しているというよりは、波が一点に収縮したという表現の方がしっくりきます。海の波も音波も池の波紋も同時に広がりをもっているということは理解できます。その広がりをもったものが一点に収縮したと考えると分かりやすいです。

つまり、光子は波状に広がりながらも、光子計数機に到達した瞬間に一点に収縮するのです。そして、厄介なことに一点に収縮した結果どこに現れるかは不確定なのです。これをハイゼンベルクの不確定原理と言います。分からないのではなく、不確定なのです。野球のピッチャーが投げるボールというのは、打者にとっては投げた瞬間にどういった軌道を描くは分かりません。だから、変化球につまったり、ボール球を振らされたりするのです。

ですが、投げた瞬間に、ボールがピッチャーの手を離れた瞬間にボールの軌道は決まっています。例え、それがナックルボールであったとしてもです。ナックルは投げた本人にもどのように変化するかが分からないボールですが、それは分からないだけで、不確定なのではありません。投げた瞬間に決まっています。

ところが、光子がどこに到達するかは不明なのではなく、不確定なのです。しかしながら、この世の中に不確定なことなどあるでしょうか。

例えば、懐中電灯のスイッチを入れた後、光がどこに届くかは不確定なんてことがあるでしょうか。今まで一度でも懐中電灯の光がどこに行くか分からないなんてことはあったでしょうか。ありませんよね。

実は一つ一つの光子がどこに届くかは不確定ですが、その確率は常に一定です。懐中電灯のスイッチを入れるとものすごい数の光子が発射され、それぞれがどこに到達するかは一定の確率で決まっています。ですから、全体としてみればその運動は常に一定なのです。ですから、我々はまさか光子一つ一つの行く末は誰にも分からないとは思わない訳です。

というか、そもそも光を分解すると光子という一つ一つの小さな物体にまで分解できるという発想がないですし、その光子一つ一つが運動しているという発想がないですよね。少なくとも私のような凡人にはありませんでした。

ちなみに、アインシュタインは光子一つ一つの運動も不確定なのではなく、まだ我々には解明されていないだけだと考えていました。それが有名な「神はサイコロを振らない」という言葉です。ただ、アインシュタインは1955年にお亡くなりになられています。浜松ホトニクスの実験結果を見て、アインシュタインは更なる反論を考えたのでしょうか、それとも自らが誤っていたという結論になったのでしょうか。

大天才の考えることは私には分かりません。一つ確実に言えることは、「ミクロな物体は同時に複数の場所に存在しているがマクロな物体との接触が起きるや否や(例えば人間が観測する)一点に収縮する」というボーアやハイゼンベルクらの考えに対して、いくつもアインシュタインが論理の脆弱点を指摘し、ボーアとハイゼンベルクがその不完全さを更に修復しという過程を繰り返すことによって、かえって不確定原理が完全に近づいていったということです。

因みに余談ですが、この量子力学は一部怪しい人たちに悪用されています。曰はく「量子力学では物質は観測者が観測する前には存在しないと考えられています。つまり、この世界は我々が観測することによって存在し、その時に我々の想いが反映されるのです。つまり、自分自身の考え方を変えるだけで理想の未来が作れるんです。あなたも私と一緒に○○先生の量子スピリチュアル講座を受けませんか?」という具合です。

私はこの手の話が一応好きです。だって、自分の考え方一つでこの現実世界が変わるのは事実ですから。

でも、量子力学はそれほど不確定なものではありません。あくまでも、波状に広がる光子がマクロな物体と接触した瞬間に一点に収縮し、その位置は不確定であるが、一定の確率で決まっており、その確率はシュレディンガー方程式とコンピュータで正確に導き出せるか近似値を出せるというだけの話です。

ニュートン力学を前提に考えるとこの世の物理現象は全て正確に予想できるはずなので、その一部でさえも不確定であることは受け入れがたい事実です。ですが、世界は観測者の想いや考えによってグニャグニャに変わるほどは不確かなものではありませんし、観測者が観測する前はその物質が存在していない訳でもありません。

光電効果

そんなアインシュタインですが、光が粒子としての性質を持つことを世に示したのはアインシュタインです。金属の中には自由に動き回る自由電子が一定数あるのですが、金属に光を照射すると金属から電子が飛び出してきます。これはビリヤードのボールが次々と球を弾いていくのに似ています。

そして、この時飛び出してくる電子の運動を調べれば光が持つエネルギーが分かります。その結果、光のエネルギーは波長に依存し、波長が短ければ短いほど大きなエネルギーを持つことが分かりました。波長が短いものと言えば、紫外線です。LLLTが体に良いなら、もっと波長を短くしてエネルギーを大きくしてはどうかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、紫外線が持つエネルギーはDNAを損傷させ、ガン化させます。そして、DNAに損傷が与えられるということは酸化ストレスを引き起こすということであり、ガンまではいかなかったとしても、体にとっては負担であることを指し示します。

皆様は小学校の時は外で遊ぶようにと言われたでしょうか。

私の母親世代くらい(今60歳以上)だと外で遊ぶことは良いことだと言われ、夏休みの終わりには一番日焼けしている児童がほめたたえられるというようなクラスもあったそうですが、私(1993年生まれ)が小学生になる頃にはすでに紫外線の有害性が広まっており、帽子をかぶれだの日焼け止めクリームを塗れだの言われるようになりました。

考えてみると男の私が日焼け止めクリームを塗っていたのは小学生までです。外で遊ぶことはいまでも良いことだと思いますが、手放しに良いことではなくなったということでしょう。

ちなみに、紫外線の有害性はケニアに行くとよく分かります。赤道直下で、標高2000mを超えるケニアでは太陽の光が物凄く強く、外にいるとすぐに疲れてしまいます。ケニアの選手は長い距離を走る時は必ず早朝に走りますが、気持ちは分かります。

正直暑さは日本の暑さ、特に京都の暑さと比べれば大したことはありません。空気が乾燥しているし、気温もそこまでは上がりません。ただ、太陽光線の強さだけは比になりません。ケニアにいけば、黒い肌の優位性がよく分かります。

日本人はまだましですが、白人はすぐに火傷(日焼けも一種の火傷)して赤くなっていましたし、青い目にはサングラスが必須であったようです。

では、太陽光線は一概に体に悪いのかということですが、そんなことはありません。太陽光線は様々な波長を含んでおり、体に良い波長もその中にありますし、また紫外線は細菌にとっても有害なので殺菌作用もあります。適度に陽の光を浴びないと調子が狂い、鬱になる人が増えます。最近はわがままボディという言葉がありますが、人間なんて皆多かれ少なかれわがままボディです。強すぎる日光は困るし、弱すぎてもダメなんですから。

普通自然界に存在する光は太陽光線のように波長がそろっていません。波長がそろっていることをコーヒーレントと呼ぶのですが、コーヒーレントな波長を放出する機器のことをレーザー機器と言います。LLLTの3つ目のLはレーザー機器を示します。前の二つはLow Level、つまり低レベルですが、何が低レベルなのかと言うと遠赤外線に対して、波長が短いことを意味するのだと私は勝手に思っています。あるいはものを完全に焼き尽くす工業用のレーザーに比べて力が弱いということなのかもしれません。

光電効果に話を戻すと、波長が短い光ほどエネルギーが大きくなることが分かり(飛び出す電子の速度が速い)、そして光を強くするとより多くの電子が飛び出すことが分かりました。

それ以前から光のエネルギーは光の振動数×6.626×10のマイナス34乗ジュール・秒で表せることが分かっていました。光の振動数は波長によって決まり、波長が短ければ短いほど光が持つエネルギーが大きくなります。

例えば、500nmの光が真空中で振動する回数は

光速×500nm=秒速30万キロメートル×500nm

=秒速3×1000000000m×0,5×10000000

=6×1000000000000000ヘルツ

つまり、一秒間に600兆回振動します。

光のエネルギーを導き出す後ろの6.620×10のマイナス34乗の部分は発見したベルリン大学教授のマックス・プランクの名前をとってプランク定数と呼ばれます。当時26歳、今の私よりも若い無名のアインシュタインがこのプランクの光のエネルギーを導き出す式を基に、光のエネルギーが光の振動数×6.626×10のマイナス34乗ジュール・秒で表せるならば、光の振動数×6.626×10のマイナス34乗ジュール・秒のエネルギーをもった粒子一つ一つが光電効果を生み出していると考えれば上手く説明できるのではないかと考えました。

光が持つエネルギーを導き出す式 振動数×6.626×10のマイナス34乗ジュール・秒のうちの 6.626×10のマイナス34乗の部分は定数なので、光が持つエネルギーは光の振動数で決まります。そして、光の振動数は波長の長さによって決まるので、光電効果によって飛び出す電子の速度は波長の長さによって決まります。

そして、どれだけ多くの電子を金属の外に飛び出させることが出来るかは、振動数×プランク定数のエネルギーをもった粒子の数で決まるのではないかと考えた訳です。そうすると、上手く説明がつきます。アインシュタインはこの粒子のことを光量子と名付けました。現在では光子と呼ばれています。

このことはLLLTにも当てはまることです。LLLTの治療効果は光が持つエネルギーと光子の数によって決まります。ここでいうエネルギーは大きければ大きいほど良い訳でも、小さければ小さい方が良い訳でもありません。太陽光線の中には人体に有害な光線もあれば、有益な光線もあるということは先述の通りですが、様々な波長の中から有益な光線を選び出してLLLTを作成します。これが光のエネルギーです。

そして、治療効果は照射される光子の数によって決まります。光子の数は時間と光の強さによって決まります。長時間照射すればそれだけの効果が得られるのですが、誰しも時間は有限なのでなるべく短時間で多くの治療効果を得たい訳です。そうすると、光の強さは強い方が良いということになります。実際には、価格とか大きさとか考えるとある程度の強さに収まるのですが、理論的には強ければ強いほど治療効果が高いはずです。

光子をどのように捉えれば良いのか?

ここまででだいぶ光の正体が見えてきたと思います。光というのはいくつかの点で五感で感じにくいものです。

先ず第一に、目で捉えることが出来ません。不可視光線は目に見えないことはもちろんですが、可視光線もその運動を捉えることは出来ません。野球のボールは目で捉えることが出来るので、実感があるのですが、光というのは光そのものが見えているというよりは明るいと木々や街の風景などが見えているという感覚であり、光そのものが見えているという感覚はありません。

たまに暗闇で懐中電灯をつけたりして、光そのものを意識することもありますが、速度が299792458メートル毎秒=およそ秒速30万キロメートルととんでもなく速いので実感が湧きません。要は時間間隔がないので、運動として捉えることが出来ません。

また第二に野球のボールのように触覚もないので触って確かめることも出来ません。こういった特異性があるので、非常に身近にありながらも光そのものを感じることはほとんどありません。

しかし、ここまでの所で光とは波と粒子の両方の性質を持ち、細かく分解していくと光子という一つの粒子にまで分解できて、光子は同時に普段は波の形をとりながらもマクロな物体と接触すると一点に収縮し粒子の姿をとるということが分かりました。そして、波状に広がる光子がマクロな物体と接触して一点に収縮するとき、その位置は不確定であるが確率によってあらわすことが出来るということも分かりました。

この光子がマクロな物体と接触した瞬間に現れる確率を導き出す方程式のことをシュレディンガー方程式と言います。シュレディンガーの名前はシュレディンガーの猫実験で有名なので、ご存知の方も多いのではないでしょうか?

これは実際には思考実験なので、実際に行われた実験ではありません。思考実験としては、猫を密室に閉じ込めておき、その中に毒ガスの入った瓶とハンマーを用意します。そして、そのハンマーは素粒子の状態によって動くか動かないかが決まるようになっています。

ところが、素粒子の位置と運動は不確定です。いや、不確定なのではなく、一点に決まる前には複数の状態が混在しているのです。分かりやすく、もう少し大きな視点で説明すると、私池上秀志が京都と大阪と神戸の3か所に同時に存在しており、しかしながら、観測者が観測しようとすると一点に収縮して、京都か大阪か神戸のどこか一つの場所に決まるが、どこに現れるかは不確定であり、確率的にしか表せないということです。

そして、観測者が観測する前には間違いなく、私は京都、大阪、神戸の3つの都市に同時に存在しているのです。これがあり得ないのは私がマクロな物体だからです。ところが、素粒子くらい小さな物体の世界ではこれがありえるのです。

シュレディンガーの猫実験に話を戻すと、素粒子の状態によってハンマーが動くか動かないかが決まるのであれば、観測前にはハンマーが動いている状態と動いていない状態の両方が同時に存在することになります。ということは、観測前には生きている猫と死んでいる猫が同時に存在することになります。これがシュレディンガーの猫実験です。

コロナが流行り出した時に、一部でシュレディンガーの猫実験をもじってマスクの美人実験というものが流行りました。これはマスクを外す前の女性には美人な状態と不細工な状態が同時に存在しており、マスクを外した瞬間、つまり観測者が観測した瞬間に美人か不細工のどちらかの状態に決まるという冗談です。

なかなかよく出来た冗談ですが、それはありえません。何故ならば、人間の女性はマクロな物体だからです。同時に、シュレディンガーの猫実験にもおかしなところがあって、それは素粒子はマクロな物体と接触した瞬間に状態は決まるということが忘れられていることです。素粒子はハンマーというマクロな物体に接触した瞬間に一つに決まるので、やはりハンマーは動くか動かないかのどちらかに決まります。ですから、猫も死ぬか生きているかのどちらかに決まります。

ただ、素粒子一つ一つの運動と位置は不確定であり、それがどのようになるかは確率の問題でしかないので、猫が生きているか死んでいるかは不確定であるとは言えるでしょう。繰り返しになりますが、これはあくまでも思考実験であり、そういった装置が実際にある訳ではありません。

さて、さりげなく素粒子という言葉を出してみましたが、一体素粒子とは何でしょうか。これが分からないと光子が何であるかも分かりません。

実は古来より哲学的な問いとして、この世界を分割していけばこれ以上分割できない最小単位に分けることが出来るのか、それとも出来ないのかという問いがありました。私が大学時代にお世話になったケーニヒスベルク大学教授のイマヌエル・カント教授には『純粋理性批判』という有名な著書があるのですが、本書の第二部超越論的弁証論の第二章純粋理性の第二節純粋理性の矛盾論の純粋理性のアンチノミーのところの第二アンチノミーとしてこの問題が挙げられています。

何故哲学者が物理的な問題を扱ったのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

哲学というのは実は元々は宇宙の森羅万象を扱う学問でした。

哲学という用語は誤植で、元々は希哲学という言葉でした。大学で哲学科を作る時に、希哲学科と記していたのを事務のおじさんかおばさんが誤植して哲学科としてしまい、それがそのまま定着してしまったのです。

希はこいねがうと読みます。そして、哲とは明らかに語ることという意味です。つまり、明らかに語ることをこいねがうのが哲学という学問です。要は真理を探究する学問です。ですから、元々は科学全般のことを哲学と呼んでいました。

17世紀に入ってアイザック・ニュートンが出てきた辺りから細分化されて行って科学と哲学では徐々に異なる分野を扱うようになっていったのですが、イマヌエル・カント教授の頃はまだはっきりと細分化されていなかったので、カント教授の著書にもそういった項目が入っていたのです。

当時はそもそも学者は学者という感じで今ほどは細分化されていなかったので、カント教授も大学では自然地理学や人文地理学的なことから論理学など幅広く教えておられたようです。

今でもその名残は残っており、日本における理学博士や工学博士などの理系の博士号は欧米ではThe Master of Philosophyとなり、直訳すると哲学博士となります。

一応、カント教授が出したこの世界はこれ以上分割することのできない単純な物質からなるのか否かという問題は1900年代に入って、決着がついてこれ以上分解できない最小単位にまで分解できるということになっています。分子は原子がくっついて出来ているということは皆さま学校で習ったと思います。更に原子は真ん中に原子核があり、その周りに電子が広がっており、原子核の方は中性子と陽子に分類できるというところまでは習ったと思います。

電子はそれ以上分解できないのですが、中性子と陽子の方はアップクォークとダウンクォークに更に分解することが出来ます。私の体もどんどん分解していけば、電子とダウンクォークとアップクォークに分解できるはずだということです。もちろん、これも肉眼で見ることも触ることも出来ないので、実感はありません。

私の体を構成する素粒子のように物質を構成する素粒子のことをフェルミ粒子と呼びます。フェルミというのはイタリアの物理学者で、原子爆弾の開発にも関わったというか開発チームのボス的存在です。原子爆弾が開発された時、「イタリアの航海者は無事に新世界に上陸した」「現地の人々の反応は?」「上々です」という暗号のやり取りがなされました。このイタリアの航海者とはフェルミのことです。

フェルミはイタリア人ですが、アインシュタイン、ボーア、ハイゼンベルク、シュレディンガーなどこの時代の物理学をリードした研究者の多くはドイツ人でした。そして、その大半がユダヤ人であるため、他国に亡命したか、ナチズムに嫌気がさして亡命したかのどちらかです。

そして、それらの研究者が手と手を取り合ってアメリカで原子爆弾が開発され、まわりまわって日本に落とされるというなんとも不思議な因縁で歴史が動いてしまいました。

この物質を構成するフェルミ粒子の中に光子はありません。光子は別のボーズ粒子に分類されます。ボーズさんはインドの物理学者です。ボーズ粒子は物質を構成するのではなく、力を伝える粒子です。光というのはエネルギーを持っています。つまり、光が伝わるというのはこの光子を介したエネルギーの伝達と考えることが出来るわけです。

改めて考えてみると、コップや机、私の体というのは物質として普通に認識することが出来ます。それを細かく分解して行ったら、最小単位があるのかどうかということは哲学者ならば誰もが一度は考えるテーマです。ところが、光を分解したら最小単位になるのかどうかというテーマは考えにくいと言いますか、そもそも触れないので場所を取るという感覚がありません。

コップも机も小さくても一応場所は取ります。ただ、光は場所を取りません。どんな家でもうちには光が多すぎて座る場所がないという家はないでしょう。そう考えると、物質を構成するというよりは力を伝える粒子という分類もしっくりきます。

更に面白いのはボーズ粒子はアインシュタインボーズ凝縮という現象を起こして、一点に重なり合うことが出来るということです。人間は場所を取るので完全に重なり合うことは出来ます。肌と肌を重ね合わせると書くと非常にロマンチックに聞こえますが、肌と肌を重ね合わせても本当の意味で重ね合わせることは出来ません。

要するに、人二人が重なり合うにはやはり人二人分の場所を取ります。アインシュタイン・ボーズ凝縮は二人分が重なり合うのに一人分の場所しか取らないということです。いや、二つものが完全に一つに重なり合うということは全く場所を必要としないという表現がぴったり来ます。

アインシュタイン・ボーズ凝縮はアインシュタインの生きていたときは、理論上のものでしかなかったはずです。何故なら、アインシュタイン・ボーズ凝縮を実現させ、観察するには絶対零度まで冷やす技術が必要だからです。当時はまだその技術がなかったはずなので、アインシュタイン・ボーズ凝縮が実際に観察されたのはアインシュタインの死後であるはずです。

じゃあ、どのようにしてアインシュタイン・ボーズ凝縮を導き出したのかと言うとどうも計算によって導き出したそうなのですが、この辺りの話は文系の私には全く分かりません。

いずれにしても、ボーズ粒子というのは力を伝える素粒子であり、物質を構成している訳ではありません。本当に全く場所を取らない文字通りのゼロなのかどうかは私には分かりませんが、アインシュタイン・ボーズ凝縮が出来るということはそういうことでしょう。ただ、アインシュタイン・ボーズ凝縮が起こるのは絶対零度まで冷却した時だけです。

それ以外は普通に散らばって存在しています。

ボーズ粒子の中で我々日本人になじみがあるのはグルーオンという粒子です。グルーオンという粒子になじみのない方も中間子と言えば、ピンと来る方も多いのではないでしょうか。これは湯川秀樹博士が理論として提唱し、実際に発見されて1949年にノーベル賞を受賞されています。原子核の中にはプラスの電荷をもつ陽子と電荷を持たない中性子があります。そうすると、プラスマイナスで考えるとプラスになります。

如何にして、プラスのものと中性のものがくっついていられるのでしょうか。それにはこの二つを結びつける中間子があるに違いないと考えた訳です。これが現在はグルーオンと呼ばれています。陽子や中性子はさらにアップクォークとダウンクォークに分割できるのですが、このアップクォークやダウンクォークを結び付けているのがグルーオンです。

では陽子と電子を結び付けているのは何でしょうか。

陽子はプラスの電荷を持ち、電子はマイナスの電荷を持ちます。プラスの電荷とマイナスの電荷を結ぶつける力は電磁気力です。そして、電磁気力をもたらす粒子が光子です。

あれっ?光子って光の粒子じゃなかったですか?

なのに、電磁気力をもたらす粒子も光子ですか。

その通りなんです。ちょっと話が分かりづらくなってきましたね。これを理解するには光の媒質について考える必要があります。

光の媒質

海の波は海水の振動です。音は空気の振動です。ギターの波はギターの弦の振動です。このように波というのは何かの振動です。この何かの振動の何かに該当するものを媒質と呼びます。では、光が波であるならば、光の媒質は何でしょうか?

ぱっと思いつくのは空気です。

しかしながら、空気が媒質だとおかしなことになります。それは、宇宙の遠くにある天体が見えないということです。宇宙には何光年も離れた天体がたくさんありますが、宇宙には空気がないので空気が媒質ならば、何光年も離れた天体は見えないはずです。ですが、望遠鏡で観察することが出来るので空気が媒質ではなさそうです。

それに光が空気の振動によって伝わるのであれば音と同じになってしまわないでしょうか。音の方も波長が長すぎるのと短すぎるのは聞こえないので、波長が異なれば聞こえはしませんが、波長がかぶれば視覚情報が聴覚情報になり、聴覚情報が視覚情報になるという現象が起きてしまいます。

では、空気が無ければ何が媒質になるのでしょうか。

何かは分からないけれど、海水はないのに波だけあるとかギターはないのに、弦の振動だけあるというのは想像出来ません。やはり媒質が必要であるはずです。何かは分からないけれど、媒質が必要だと考えていたので名前が必要でした。名無しの権兵衛では可哀そうですし、アレと呼んでしまうと阪神タイガースの優勝のことかと勘違いしてしまいます。そこで、エーテルと名付けることにしました。

ここでエーテルとは何かと考える必要はありません。仮に名前を付けただけのことです。そして、エーテルは空気ではなく、光は宇宙空間も進んでいくので、エーテルは宇宙全体に遍く存在する空気のようなものだと考えられました。そうすると、何が言えるかということですが、光には相対速度があるはずだということです。

この宇宙空間にエーテルが遍く存在し、その中を地球は自転と公転をしながら運動している訳です。そうすると、地球の運動によってエーテルが相対的に移動します。

これはランナーさんなら非常に身近に感じる現象です。走っている時は、追い風以外は全て向かい風に感じないでしょうか。

横風だからタイムに影響が出ないかと言うと全くそんなことはなく、追い風以外は全てタイムが遅くなります。それは自分自身が移動しており、自分自身が空気の固まりに突っ込んでいるからです。そういった状況では、横風で空気の抵抗が大きくなると記録は遅くなります。

また、先日私は雪の中で片道5キロを折り返すコースで走ったのですが、行きも帰りも向かい風に見えるという錯覚が起きました。何故なら、行きも帰りも雪が全て自分自身に向かってくるし、横を見ると雪が後ろに流れているからです。これも言うまでもなく、自分自身が時速18キロで運動しているので、真っすぐに降り落ちる雪が相対的に後ろに運動しているように見えるのです。

そんな訳で、光がエーテルを介して進むのであれば、地球自体が動いている以上は光と地球との運動の間で速度合成が起きて光の速度に変化が生じるはずだと考えました。そこで、行われたのがマイケルソンモーリーの実験です。マイケルソンとモーリーという人が、地球の自転と公転が光の速度にどのように影響を与えるのかを調べたのです。

手っ取り早く結果を言うと、向きに関わらず光の速度は常に一定でした。これは不思議な現象です。向きに関わらず光の速度が一定だとすると考えられるのは次の3つです。

1. 光の速度自体は変化しているが空間が伸縮した

2. エーテルはそもそも存在しない

3. 光の速度は不変である

4. エーテルは地球とともに移動している

この4つのうちのどれかになります。一体どれが答えになるのでしょうか?

当てもんじゃないですが、パッと直感的にしっくりくるのはエーテルは地球と共に移動しているということのような気はします。空気もそうですしね。ただ、地球と共に移動しているのであれば、それが見つからないのは何故かという問題も出てきますし、宇宙空間を進む光はどのように説明するのかという問題も出てきます。

ここでまたアインシュタインが登場するのですが、アインシュタインはエーテルはまだ見つかっていない仮定のものであり、わざわざその仮定のものに合わせて考える必要はないのではないかと考えました。

そうすると、空間が伸縮したか光の速度は不変であるのどちらか、もしくは両方になります。そして、このように考えると媒質は何なのかとやはり考える必要が出てきます。

この世の中の全てに媒質が必要?

ここで改めて考えてみたいのですが、この世の中のものには全て媒質が必要でしょうか。確かに、海の波や音の波は媒質が無ければ伝わりません。一方で、野球のボールが進む時、媒質は必要としません。寧ろ、空気が抵抗になってボールの運動を妨げています。

それ以外で考えると磁石の力はどうでしょうか。

磁石に働く磁力も空気を必要としません。真空パックの中でも磁石はきちんと働きます。つまり、磁力も媒質は存在しないのです。磁石はどのように考えるかと言うと、その空間全体が磁力を帯びる、つまり磁場が生じるという風に考えます。磁場は磁界とも言います。

私は磁場の方がしっくりきます。何故なら、その場が磁力を帯びるからです。ただ、人によっては仕事場とかゴミ捨て場という言葉のようにある狭い空間をイメージする人もいるので、もっと広がったイメージを表すために世界の界を取って磁界という人もいます。

これは元々の英語のMagnetic Fieldをどのように訳すかという問題です。Fieldは野球場とかの場に値する言葉なのでやっぱり私は場という言葉がしっくりくるかなと思います。まあ、ただこの業界ではとかプロ野球選手がこの世界で生き残るにはという時にはFieldという言葉を使うことも出来るので、磁界でもどちらも正しいです。本記事内では磁場で統一させて頂きます。

磁力だけではなく、電気もその空間全体に働く力となります。例えば、陽子と電子はそれぞれ離れていながらも互いに力を及ぼし合っています。これも考え方としてはその空間全体に電気の力が働いているので電場が生じると考えることが出来ます。

そして、この「電場の変化から磁場が生じる」というアンペール・マクスウェルの法則と「磁場の変化から電場が生じる」というファラデーの電磁誘導の法則というものがあります。実はこの電磁誘導の法則は私の人生の中で最も早く体感することが出来た科学の法則です。

皆様は子供時代、ラジコンや電池で動く電車があったでしょうか。年代によるものの大半の人が子供時代にはもうあったのではないでしょうか。

私は子供のころ、この電気というものに物凄く興味がありました。祖父や父に昔何して遊んでいたのかと聞くと、メンコとかベーゴマとかけん玉とかそういった答えが返ってきました。外遊びはけいどろ、鬼ごっこ、野球などなど大きくは変わりませんでしたが、室内遊びに関して言えば、私の時代には父の時代には存在しなかったモーターで動く電車や車があったのです。

おもちゃはお人形さんもあれば、シルバニアファミリーも人生ゲームもありましたが、この電車と車のおもちゃだけが自分で勝手に動くのです。これが不思議で不思議でたまらなかった私はいつも分解していました。そして、元通りに組み立てられなくて何度怒られたか分かりません。「お前にあげたらすぐ壊す」と何度怒られたことか。

しかし、分解した結果、その中にはモーターという共通のものを見出すことが出来ました。更に、そのモーターを分解すると中にはコイルと呼ばれるものがあります。その原理が理解できるようになったのはもっと後年のことですが、電気を流すとそこに磁場が発生し、コイルが回転してモーターが回ります。更に面白いのは、モーターを回して磁場を発生させるとそこに電場が発生して豆電球がつくことです。

小学生レベルの実験ですが、それが幼心に物凄く不思議でした。更に面白いのはここからです。電力と磁力を研究する学問を電磁気学というのですが、この電磁気学はマクスウェルという一人の偉大な科学者によって4つの式にまとめられました。これがマクスウェル方程式で発表されたのは1865年のことです。日本ではギリギリ江戸時代くらいです。

そして、マクスウェル方程式には「電場から磁場が生まれる」というアンペール・マクスウェルの法則と「磁場の変化が電場を生み出す」というファラデーの電磁誘導の法則が入っています。この二つを考え合わせると振動する電場と磁場は互いを生み出し合いながらどこまでも進んでいくということになります。

そして、マクスウェルはこれに電磁波と名付け、この電磁波の進む速度を計算するとおよそ秒速30万キロメートルという値が得られました。どこで聞いた数字ですね。そうです。光の速度です。実は江戸時代末期か明治時代に入ったくらいの時点でマクスウェルは光の正体は電磁波であると考えていたのです。

私が人生で二個目のLLLTをドイツのGesundheitsmanufakturという会社から購入した時、その商品ページの説明には650nm、850nm、950nmの波長の光線に加えて電磁波が出ていると書かれていました。

うん?電磁波?電磁波も治療効果があるのか?と思っていたのですが、今から思えば光線そのものが電磁波のことなので、全然理解できていませんでした。

光線は媒質を必要としないが音波は媒質を必要とするという違いはそのまま超音波治療器とLLLTの違いにも表れています。超音波治療ではそれ用のジェルを使います。媒質になれば何でも良いのでバンテリンなどでもいけますが、そうすると高価になるので通常はそれ用のジェルが販売されております。

一方のLLLTは媒質を必要としないので、ジェルなどを使う必要はありません。

コラム 電磁波は体に悪い?

電磁波は体に悪いという話を聴いたことがないでしょうか。私は母親から口を酸っぱくして聞かされ、寝るときは枕元に携帯電話をおかないか電源を切るように言われました。そして、おそらく母親は正しかったです。理由は単純で、パソコンや携帯電話を長時間続けて使うと走ることに集中しずらくなるからです。神経が疲れて、集中しずらいんです。

私が朝ラン派であることの理由の一つはこれです。仕事上、パソコンを使わないということは出来ません。そうなると、パソコンを最後に使ってから一番時間を空けられるのは睡眠を挟んだ早朝です。

もう一つの理由は、電磁波の悪影響は結構前から言われていたのですが、携帯電話が普及し始めてからあまり言われなくなったからです。要は利権問題です。ただ、おそらく携帯電話各社も気づいているのではないかと思います。

知り合いが寝る前にラジオがわりにユーチューブで名前は忘れましたが、なんとかさんという方の国際地政学講座聴きながら寝ていたのですが、ソフトバンクの新しいスマホに変えたらガーミンが指し示す深い睡眠波が出ている時間が長くなったそうです。

私は同じことをパソコンを新しく買い替えた時に感じました。ずっと大学入学時に大学生協で買った安物を使っていたのですが、皆様のおかげで会社が軌道に乗り出したタイミングで19万円くらいのヒューレットパッカードのパソコンに買い換えました。そうすると、かなりストレスが軽減されました。おそらくは電磁波の悪影響が減ったのでしょう。

しかし、電磁波が一概に体に悪いとなると、そもそも光が体に悪いということになります。もちろん、LLLTも体に悪いことになります。ですが、話はそう単純ではなく、実は波長が全然違うのです。先ず我々が普通に見えている可視光線は400ナノメートルから800ナノメートルまでです。そして、LLLTは600ナノメートルから1000ナノメートル、せいぜい1400ナノメートルまでです。

一方の携帯電話やPHSの長さは約10万倍の15センチメートル、テレビで3メートル、ラジオだと300メートルです。ですから、大雑把に10万倍から1億倍くらいの長さの違いがあります。

私は栄養について勉強している時に面白いことに気づきました。それは、基本的に私たちのDNAで消化吸収できないものは体内で炎症反応を起こすということです。ヒトのDNAは全員ほとんど同じです。従って、何を食べれば体内で炎症反応を起こすかもほとんど共通です。ただ、若干の差はあります。この差がそのままアレルギーになります。アレルギーとは要するに、消化吸収能力に若干の差があるので、ある人にとっては大丈夫なものもある別の人にとっては炎症反応の原因になるということです。

ただ、これは誤差範囲内で、ガソリンを飲んでも大丈夫という人はいません。

電磁波もこれでなんとなくは説明できるのではないでしょうか。

単純にそれだけの波長に我々のDNAは追いついていないので若干の悪影響を受けるというそういうことなのではないでしょうか。紫外線は体に悪いと言いますし、実際にそうですが、普通に外に出て生活する分には問題ありません。それは人類がその環境でずっと生きてきたからではないでしょうか。つまり、我々のDNAは自然界に存在する電磁波には耐えられるんです。

ただ、白い肌と青い目の人がケニアに行ったらちょっとしんどいみたいな若干の違いはあります。そうすると、電磁波の悪影響を全く受けない人はいないのかもしれません。いずれにしても、LLLTの波長は600ナノメートルからせいぜい1400ナノメートルまでで悪影響はありません。

光の速度は何に対する速さ?

光の媒質であるとされていたエーテルが存在せず、電場を磁場を交互に生み出しながらどこまでも進んでいく電磁波であることは分かりました。しかし、そうすると光の速さは一体何に対する速さなのでしょうか。

光をどの向きに測定しても光の速度は変わらないことがマイケルソン・モーリ-の実験で分かりました。そして、光の媒質は存在せず、磁場と電場を交互に生み出しながらどこまでも進んでいくということもマクスウェルがまだ証明は出来ていませんでしたが、考えていませんでした。そして、実際にそうであるようです。

そうすると、光の速度は一体何の速度によるものでしょうか。

というのも我々が日常的に球速150キロとか時速60キロとか言っている場合、この宇宙空間の中での運動を正確に表していないからです。我々は普段地球の外には出ないし、地球の外から来た人と話す機会もありません。ですから、普通に球速150キロで話は通じます。ですが、この宇宙全体で見た時の野球のボールの運動には地球の自転と公転の運動を加えて相対速度で話さないといけません。

ところが、光の速度は宇宙空間でも秒速30万キロメートルなのです。そうすると、一体何に対する速度が秒速30万キロメートルなのでしょうか。つまり、宇宙のある地点から観測した時に、地球から宇宙へと向かって放たれる光の速度は一体秒速何キロなのでしょうか。

当然地球の自転と公転速度を合わせて算出されるべきです。ところが、実際にはそうはなりません。光の速度は常に一定なのです。光はどこで測定しても約秒速30万キロメートルなのです。普通に考えてこれはおかしくないでしょうか。

時速60キロで走行するトラックの荷台から前方に時速150キロのボールを投げると威力は時速210キロになります。

一方で、時速60キロで走行するトラックの荷台から進行方向と反対側に時速150キロのボールを投げると少年野球並みの時速90キロになります。

ところが、光は違うということです。光はいついかなる時でも秒速30万キロメートルなのです。

ここで一つ思考実験をしてみましょう。長さが60万キロメートルの大きな電車に乗るとします。この電車はガラス張りで外から中が丸見えです。そして、この電車は秒速10万キロメートルで進んでいるとします。私がちょうどこの電車の中間点に立ち、前と後ろに向けて同時に懐中電灯を照らします。この時、光は前端と後端に同時に到着します。

私も懐中電灯も光も秒速10万キロメートルで進む電車の中にいるので、電車の影響は受けません。

では、この電車の外側に観測者を置くとどうなるでしょうか。観測者深澤を私が懐中電灯を照らす位置に立たせて深澤にも観測させるとします。深澤は静止しているので、この電車の速さの影響を受けます。先ずは懐中電灯のスイッチを入れた1秒後の電車後方を考えてみましょう。

1秒後には後端は10万キロメートル前方へと進んできています。深澤視点で書くとこちらに迫ってきています。そうすると、後端までの距離は20万キロメートルになります。光の速度は秒速30万キロメートルなのでこの時点で後端には届いています。

次に電車の前方を考えてみましょう。電車が秒速10万キロメートルで動いているので、電車の前端は深澤の地点から40万キロメートル前方へと動いています。ところが、光の速度は合成されず秒速30万キロメートルなのでまだ30万キロメートルしか進んでおらず、前端に到達していません。

ここで深澤と私の二人の間に見ている世界にズレが生じます。電車の中から観測している私からみると、光は電車の後端と前端に同時に到達しました。ところが、外から観測している深澤から見ると同時ではなく後ろに発射した光の方が先に到達し、前に発射した光の方が後に到達するのです。

どうして、こんなことになるのでしょうか。

そんなことはあり得ないと思われるかもしれませんが、こうなるんです。時間が変わったのか、距離(空間)が変わったのかは分かりませんが、二人の観測者による時空が変化した訳です。古来より距離(空間)や時間は絶対的なものだと考えられていましたが、実は相対的なものであることが分かったのです。これが相対性理論の基本的な考え方です。

では、別の思考実験をもう一つやってみましょう。上から下まで30万キロメートルで光が上から下に到達する時間がちょうど1秒間になる光時計を作ってみます。砂時計の光版だと思っていただけるとお分かりいただけると思います。

これを静止している状態で観測すると普通に上から下に光が落ちて1秒です。ついでに、上と下に反射鏡を置いておけば1往復で2秒、2往復で4秒という光時計を作ることが出来ます。

次に、この光時計を同じく光速で走ることが出来るF1カーに乗せます。そして、ちょうど観測者の真横方向に走らせます。ちょっと、地球だと狭すぎてイメージしずらいのですが、何百万キロも続くようなサーキット上をこの光時計をのせてF1カーに光速で走らせると思ってください。

仮に1秒間走らせるとしましょう。静止している光時計の方は片道分動いています。ちょうど片道分=30万キロです。ところが、サーキット上を走行しているF1カーの光時計は縦方向に30万キロに加えて横方向にも30万キロ動いています。何故なら、上下方向だけではなく、横方向にも動いているからです。

光の速度をCで表すと、静止している光時計は普通に1Cで1C分移動しています。F1カーに乗せている方はこの上下方向の1Cに加えて、横方向にも1C移動しているので、合わせて√2C移動しています。同じ時間に√2=約1.4倍の距離を移動していることになります。90度と45度から構成される二等辺三角形の1辺の長さの比は1対1対√2であることを思い出してください。

しかしながら、この地球上に存在するものは光速を超えることが出来ません。その一つの理由は、光は質量を持たず、抵抗もほぼゼロだからです。質量を持たず、抵抗もほとんどないものの速度を超えることは出来ません。二つ目の理由はまた後述します。

ここでおさらいです。光とは光子という波の性質をもつ粒子一つ一つから構成されていました。この世の中には物質を構成しているフェルミ粒子というものがあります。我々の体や椅子や机やランニングシューズは分解していくとフェルミ粒子になります。もう少し具体的に言うとアップクォーク、ダウンクォーク、チャームクォーク、ストレンジクォークなどなどです。名前だけは一度は聞いたことがある人がほとんどのニュートリノもフェルミ粒子です。

一方で、光子はボーズ粒子という粒子に分類され、ボーズ粒子は力を与える粒子です。日本の湯川秀樹博士が中間子論でノーベル賞を取りましたが、中間子は中性子と陽子を結びつける力を持つ粒子のことで現在ではグルーオンと呼ばれています。ボーズ粒子の面白いところはアインシュタイン・ボーズ凝縮と呼ばれる凝縮を起こすことが出来、完全に重なり合うことが可能であることです。

完全に重なり合うことが出来るということは場所を全く取らないということです。同じ例えを二回使って恐縮ですが、人と人が重なり合う場合、どれだけロマンチックに肌を重ね合わせても人二人分の場所が必要になります。それは我々がフェルミ粒子から構成されているからです。

ところが、光子やグルーオンなどのボーズ粒子は本当の意味で場所を取らないのです。この物理空間に場所を必要としないということは質量もゼロです。このように考えると光子やグルーオンは愛とか夢に近い存在です。愛も夢もこの世の中に確実に存在しますし、この物理空間に存在する物体に確実に影響を与えます。

ただし、愛とか夢とかいうものは人間や動植物にしか影響を与えません。光子は電磁力の影響を受けるものにしか影響を与えませんし、グルーオンはアップクォークやダウンクォークなどの素粒子にしか影響を与えません。そういった縛りがあることも含めて光子やグルーオンは愛とか夢に近い存在であり、質量も当然ゼロです。愛とか夢に質量がないのと同じです。

だからこそ、光速度より速くなることは不可能なのです。では、光速度を越えないのにも関わらず同じ時間内に√2倍の距離を動くことが出来たのは何故なのでしょうか。光速度を超えることが出来ないのであれば、1秒間の間に√2Cの距離を移動することは不可能です。ですが、出来てしまっているではないですか。思考実験ですが。

光の速度を超えることが出来ないとしたら、残る可能性はただ一つ。時間が変化したということです。要するに、F1カーの中では時間がゆっくりと進んでいるんです。ただし、これは相対的なものです。時間がゆっくり流れると書くとおそらく大半の方がスローモーションになっているところを想像されると思います。ですが、そうではありません。F1カー内ではあくまでも時間は普通に流れているんです。

もう少しゆっくりと一つずつ見ていきましょう。先ずは静止している観測者の方から見ていきましょう。

静止している観測者の光時計は単純に光が1秒間で上から下まで約30万キロ移動しているこれは良いと思います。

そして、F1カーの中の光時計も1秒間で単純に上から下まで約30万キロ移動しています。これもなんの問題もありません。

ただ、ここで重要になるのは視点の違いです。異なる座標系とも言います。普段我々が時速150キロのストレートという場合には常に時速150キロです。但し、それは我々が全員地球の上に乗っているからです。地球の外側にいる観測者からすると時速150キロのストレートは常に時速150キロではありません。地球の公転運動と自転運動を合成した速度を出さないといけません。

それと同じでF1カーの中にいる人の中では光時計は1秒間で30万キロメートルしか移動していません。これは変わりません。つまり、F1カーの中では時間は普通に流れているんです。

ところが、静止している観測者からするとF1カーの中では1秒間ではなく、√2秒間=約1.41秒間流れています。静止している観測者とF1カーの中の時間にズレが生じたのです。静止している観測者にとっては(つまり基本的な我々の座標系では)約1.41秒間経過しているにもかかわらず、F1カーの中では1秒しか経過していないということは時間が縮んだということになります。

つまり、絶対的な時間というものは存在せず、時間というのは相対的なものであるというのが相対性理論です。

F1カーが光速で1秒間進んだということはその時間の間、等速直線運動をしたことになります。また静止している人も1秒間静止しているということは速度0で等速直線運動をしたことになります。この等速直線運動している物体における相対性理論のことを特殊相対性理論と呼びます。

私のブログ読者様は特異的相対性理論と書いたほうが分かりやすいでしょう。等速直線運動している物体に特異的に働く相対性理論だから特異的相対性理論です。ただし、用語を勝手に変えることは許されないので、あくまでも特殊相対性理論と呼ばざるを得ません。ここを足掛かりにして一般的、つまり特異的ではなくもっと幅広く使える、いや幅広くではなくこの宇宙全般に当てはまる相対性理論を構築しようとしたのが一般相対性理論です。

さて、この宇宙における物体の最高速度が光速であるもう一つの理由は、速いスピードで運動する物体内では時間がゆっくり流れるからです。加速するにも時間がかかるのですが、速く動けば動くほどその物体に流れる時間がゆっくりになるので、決して光速を超えることは出来ないということだそうです。

いずれにしても、光子一つ一つは質量を持たないがゆえに、その速度はこの宇宙空間で最速であり、速度合成は起きないので、私がLLLTを持って時速20キロで走りながら照射してもLLLTから放射される光の速度は約秒速30万キロメートルであるということです。

そして、きんとん雲のようなものを作ってLLLTの光に乗って進むことが出来れば、あなたに流れる時間はゆっくりになるので、浦島太郎現象が起きます。

最後に蛇足ながら付け加えておくと結構な割合で、「好きなことをしていると時間の流れが速く感じるけれど、嫌いなことをしていると時間の流れがゆっくりに感じる。これがアインシュタインの相対性理論」と言っている人がいますが、全然違います。この場合、自分がそう感じているだけなので、ひろゆきさんに「それってあなたの感想ですよね」と言われて終わりです。

そうではなくて、速く動けば動くほど時間の流れが本当にゆっくりになるのです。先ほどの思考実験の結果の通り、静止している人の時間の流れでは1Cしか進めない間に√2C進むことが出来てしまうのです。

ですから、仮に光速の生活空間を作ってそこに高校1年生を入れて1年間勉強させて、もう一度地球に戻したら同級生は全員自分より大人になっています。ただし、繰り返しになりますがスローモーションになるのではありません。その光速の生活空間内では時間は普通に流れているのです。ただ、それを普通にこの地球上で暮らしている人たちの時間と比べるとゆっくり流れているという話です。

ですから、時間がゆっくり流れていても、その同じ時間を共有する場の中では時速150キロの速球はやはり時速150キロの速球です。決して遅くなるわけではないのです。また、あくまでも誤差範囲内ではありますが、私達が走っている時は若干時間がゆっくりと流れています。ただし、それは0に等しい値なので気づかないし、計測出来ないだけです。

コラム2 本当に光の速度は速度合成しても変わらないのか計算してみよう。

光の速度は速度合成できないということをここまで書いてきましたが、本当に時速3600キロメートルで走る戦闘機からLLLTを照射してもLLLTから出る光子の速度は秒速30万キロメートルにしかならないのでしょうか。

これを確かめてみましょう。相対速度を導き出す公式は以下の公式です。Cは光の速度299792458m毎秒のことです。

先ずはこの公式がちゃんとなり立つのかどうか簡単な式で表してみましょう。時速20キロで走る私が時速120キロで投げるボールの相対速度はちゃんと時速140キロになるのでしょうか。

計算するとこのようになり、ちゃんと時速140キロになります。厳密に言えば、時速140キロにはならないのですが、光速の2乗分の2400はほとんど0なので無視しても良い部分です。何せ30万×30万分の2400ですから。

ではこの公式がきちんと作動することを確認した上で、時速3600キロメートルで動く戦闘機からLLLTを照射したときの光子の速度を求めてみましょう。時速3600キロメートルということは秒速1キロメートルです(あー計算しやすい数字にしたことがばれてしまった)。

このようになり、ちゃんと速度はCつまり秒速30万キロメートルになりました。正直、直感的には理解できませんが、静止している家の中でLLLTを照射しても、戦闘機の中からLLLTを照射しても光子の相対速度は変わらないのです。

光の透過作用

最後に、光の透過作用について書いておきたいと思います。LLLTの説明会などで企業の方の説明を聞いていておかしいと思うのが、光には透過作用があるから服の上からでも大丈夫という話を聴いたことがあります。しかし、これは本当でしょうか。

確かに光には若干の透過作用があります。これには二つの理由があって、一つ目は光は波状に進むという性質によるものです。例えば、自動車のヘッドライトを前の車に向かって真っすぐに照らしてもその光はその前の車の向こう側にも若干届きます。これは波として進んでいるからです。

もう一つは光子は非常に小さいので服の繊維や紙の繊維を通り抜けるという性質によるものです。これが透過作用によるものです。ですが、普通に考えて光は遮蔽物が無い方がたくさん進むでしょう。早い話が自動車のヘッドライトで照らしてもらう時に間に車を挟んだり、その他の遮蔽物を挟むよりも何も挟まない方が明るいでしょう。

それと同じでLLLTの治療効果は単位面積あたりに照射される光子の数によってきまるので、服の上からでは効果はかなり減ります。光には透過作用があるから服の上からの照射でも構わないと説明する人もいますが、私は推奨しません。

光線とは何か

ここまで光線とは何かを色々とみてきましたが、改めて最後にまとめておきましょう。先ずLLLTから放射される600ナノメートルから1000ナノメートルの光線はコーヒーレントな光です。コーヒーレントというのは波長が揃っているという意味で、別名レーザーとも言います。これが自然界に存在する光との違いです。自然界に存在する光は波長が揃っていません。

光は電場が磁場を生み出し、磁場が電場を生み出しと交互に進んでいく電磁波のことです。媒質は必要なく、速度は常に約秒速30万キロメートル、真空状態では秒速299792458メートルです。そして、光の速度は常に不変で速度の合成は起きません。

光の力、電力、磁力は光子というボーズ粒子によって伝わり、光子は波状に進みながらも同時に粒子としての性質も持ち合わせ、波状に進みながらもマクロな物体と接触した瞬間に1点に収縮します。そして、1点に収縮してどこに現れるかは不確定です。分からないのではなく、不確定なのです。

しかしながら、確率で決まってはいるので、LLLTから照射される光全体で見れば、常に光の当たり方は一定です。そして、光子1つ1つがどこに現れるかという確率はシュレディンガー方程式によって導き出すことが出来ます。

そして、光速で運動する物体では時間が遅くなります(実は距離も縮みます)。光線に関する知識は以上です。次は人体について見ていきましょう。

コラム3 相対性理論がなければGPSは作動しない

相対性理論なんか机上の空論だというセリフはランナーは言ってはいけない言葉です。我々が使っているGPS時計は宇宙の人工衛星と通信を行いながら、距離を割り出しています。GPSによって計測される距離は1キロ当たり15m以上ズレたらもう使い物になりません。許される誤差はせいぜい1キロで10mまででしょう。

しかしながら、特殊相対性理論を使わないと距離が平気で10キロほどズレます。何故なら、秒速5キロ前後で運動している人工衛星の中では時間が地球よりもわずかに遅く流れているからです。

また本記事では特殊相対性理論しか説明しませんでしたが、一般相対性理論では更に重力が強いところでは時間がゆっくりと流れることを説明しています。地球の上で生活する我々よりも人工衛星の方が重力が少ないので時間の流れにズレが生じます。

そうすると、1日に100万分の39秒ほどズレるのでそれを計算に入れないとGPSは正確に動かないのです。

また、皆さまトラックでGPSを使うと全く正確に作動しないことをご存知だと思います。GPSによる距離は計算によって導き出しているのですが、カーブの部分は微分しないと出せません。つまり、近似値しか出せないのです。そして、その近似値は我々の感覚からすると近似していません。

一方で、等速直線運動すればするほど正確に距離は割り出せます。ですから、相対性理論が無ければ今我々が当たり前に使っているGPSも正確に作動しないのです。

第二章 人体の仕組み

第二章では人体の仕組みに入っていくのですが、一体我々の体はどのようにして生命を維持しているのでしょうか。

この仕組みが分かれば、如何にして故障やトレーニングの後の疲労から回復しているかが分かります。

私達の体は肉眼で見ると非常に安定しており、あまり変化のないように見えます。ところが、細胞レベルで見ると私がこのブログを書き始めた五年前と現在の私では物質的には2%しか同じではありません。毎日顔を合わせる家族であれば、二年前と比べて98%は物質的に別人だと言われてもにわかには信じられないと思います。

私達の体内では常に化学反応を繰り返し、物質の離合集散を繰り返しているのです。人間の体を分解していくと、細胞というのが一応便宜上の最小単位として考えられます。最小単位と書きましたが、これは機能上のもので厳密には先述の通りアップクォークやダウンクォークというフェルミ粒子にまで分解できるはずです。

細胞を何故機能上の最小単位として捉えたかと言うと、細胞というのは肝臓にも筋肉にも脳にも共通するものだからです。脳細胞と書くと特殊な細胞のように思えますが、脳にある細胞という意味で肝臓の細胞となんら変わりません。そして、生まれ変わる時はこの細胞という単位で生まれ変わります。これを新陳代謝と呼びます。

私たちの体が日々新しくなっているのは、この細胞という単位で生まれ変わっているからです。

この細胞は人間の体に60兆あるとも137兆あるとも言われています。そして、細胞の中にあるDNAには全ての情報が書き込まれており、心臓の細胞も、肝臓の細胞も上腕二頭筋の細胞も全て元は同じ細胞です。

同じ情報が書き込まれているにもかかわらず、細胞が心臓に行けば心臓になり、爪に行けば爪を形成します。ここにも生命の神秘があり、健康を考える上で大きなカギを握ります。この謎はまだ解明されていませんが、何らかの形で情報場が生じていると考えられます。

電力や磁力は媒質を必要とせずに、その空間そのものを振動させ電場や磁場を生じさせます。それと同じで、その空間に情報場が生じ、情報力によって細胞核の中のDNAからその時々に適した情報を引き出していると考えることが出来ます。

そうなってくると、これから先情報を伝える情報子というボーズ粒子が見つかるかもしれません。というか見つかってくれると心身の連関を非常にスムーズに説明することが出来ます。またそうすると、気功や暗示のメカニズムもより簡単に説明することが出来るようになります。情報子を介した力の伝達と考えれば非常にすっきりと説明がつきます。

これはトレーニングに対する適応を考えても分かります。トレーニングをするとこういう能力が必要だという情報を細胞核のDNAに送ることになります。そして、細胞核のDNAからその情報に適した情報が引き出されれば上手くトレーニング刺激に対して適応することが出来ます。同じように練習していても力がつく時とつかない時があるのはこの細胞の生まれ変わりをどれだけスムーズに起こせるかによって変わります。

細胞は常に死に、そして新しいものに生まれ変わっていきます。その数は一日に6000億個とも言われています。肉眼で見れば、10日前の私も今日の私も同じように見えるのですが、細胞レベルでは10日間で6兆個の細胞が生まれ変わっています。このペースで細胞が生まれ変わっていけば、1か月後にはB’zの稲葉さんみたいなイケメンになるんじゃないかと期待したくもなるのですが、実際にはみなさんご存知の通り人間の顔は10日間では変わりません。

これは先述の通り、基本的には細胞が死んだら、その箇所の細胞はそのまま情報を引き継いで新しい細胞になるからです。基本的にはそのままの情報を引き継いでいるので、大きくは変わりません。ある社員が退職しても引継ぎをきちんとしていれば、同じ会社の同じ部署のカスタマーセンターのお姉さんは常に同じような受け答えをしてくれるというのと同じです。

ただ人間は成長したり、年をとったりと少しずつ変化していきます。これは成長に応じて、若しくは加齢に応じて少しずつ違う情報が引き出されていくからです。またトレーニングによって負荷をかけるとそれに適した情報が引き出されるので、スプリントの為の練習をすれば、短距離が速くなり、マラソンの練習をすれば、マラソンが速くなります。

体の成長やトレーニング刺激に対する適応のように望ましい細胞の生まれ変わりもあれば、老化のような望ましくない細胞の生まれ変わりもあります。老化というのはこの細胞が生まれ変わるときに、ダメージを受けた細胞がコピーミスを起こすのです。

ですので、細胞に受けるダメージが大きければ大きいほど、老化は早くなります。このダメージは精神的なものと、身体的なものの両方です。明確な論証は出来ないものの、やはり苦労の多い人生を歩んできた人の顔には多くのしわが刻み込まれています。ある枯れ専女子が好きなタイプの男性を聞かれて、「この人苦労してきたんだろうな、っていう感じの顔の人が好き」と言っていましたが、あながち的外れではありません。

また配偶者に先立たれて一気に老け込む人や事業が上手くいかずに一気に老け込む人、定年退職を機に情熱を燃やすものがなくなって一気に老け込む人など、精神的なダメージが肉体に悪影響を及ぼすことは皆さんご存知だと思います。

そして、この程度がひどくなればちょっとコピーミスどころではなく、細胞の生まれ変わり方そのものが変わってしまいます。通常はアポトーシスといって、古くなった細胞は徐々に分解され、最後は食細胞に食されます。イメージで言えば落ち葉が微生物に分解されて最後はなくなるような感じで周囲への悪影響はありません。

ところが、身体的、肉体的ストレスで傷ついた細胞はDNAに傷がつきネクローシスという破裂するような細胞死を引き起こします。この時炎症を起こし、周囲の細胞も傷つけます。またDNAが損傷しているので、ネクローシスで死んだ細胞からは、ネクローシスの細胞が生まれてきます。通常は傷ついた細胞は新しく生まれ変わるので、筋肉痛は数日でとれますし、捻挫をしても数週間で治ります。

ところが、慢性痛、癌、動脈硬化などは体内で生成しているので、時間の経過とともに治る訳ではなく、寧ろ進行していくことが多いのです。

肉体的ストレス・精神的ストレスを受けた時細胞内では何が起こる?

さて、肉体的ストレス、精神的ストレスと言うととても抽象的であるうえに、肉体的ストレスは紫外線、大気汚染、インターバルトレーニングから、精神的ストレスは配偶者の浮気、借金、妻からの八つ当たりなど多岐にわたります。

ただ、細胞内で起きていることは常に同じです。私達が生きていく上で必要なエネルギーは主に細胞内のミトコンドリアという器官で酸素を用いて作られます。

その時、化学反応にはシトクロムC酸化酵素という酵素が必要になります。精神的・肉体的ストレスを受けると細胞内では一酸化窒素が生じるのですが、この一酸化窒素とシトクロムC酸化酵素が結びつくとシトクロムC酸化酵素が正常に働かなくなります。この一酸化窒素は通常は酸化ストレスとかフリーラディカルと呼ばれます。

シトクロムC酸化酵素が働かなくなった細胞内では炎症反応が生じます。この炎症反応が細胞核の中のDNAを傷つけるとネクローシスが生じます。先述の異常な細胞死です。そして、ネクローシスによって細胞が生まれ変わる時、炎症反応が生じ、周囲の細胞のDNAを傷つけます。そして、DNAが傷ついた細胞がまた炎症反応を生じせしめるのでネクローシスの連鎖反応が生じます。

その連鎖反応の数が多くなれば、老化、しみ、しわ、抜け毛につながり、更にその程度がひどければ癌、動脈硬化、心筋梗塞、アルツハイマーなどにつながります。これが基本的なメカニズムです。

余談ですが、私の好きな漫才師に横山やすし、きよしさんのコンビがあります。横山やすしさんの方は酒を浴びるほどのび、晩年は借金などのストレスに絶え間なくさらされていたそうです。そんな横山やすしさんは52歳の若さでお亡くなりになられるのですが、その晩年の映像やお写真はとても40代には見えませんでした。

やはり多量の飲酒と借金などのストレスで細胞に傷がついていたのでしょう。

ですから、基本的なメカニズムは慢性的な痛み、老化、ガン、心筋梗塞、アルツハイマー、全て同じです。細胞核の中のDNAに酸化ストレスによってダメージを受け、それによって低度な炎症反応が生じるというそれだけのことです。

厄介なことに、これらの酸化ストレスや炎症反応は自覚症状を供わないほど低度なものなので、人は気づきません。ですから、それが体に悪いということに普通は気づかないのです。さすがに、お酒程度であれば頭が正常に働かなくなるとか次の日二日酔いになるとか、なんらかの悪影響に気づくと思います。

ところが、睡眠不足とか乳化剤やph安定剤などの化学物質の入った食品を摂取することによる人体への悪影響というのはなかなか気づきにくいものであり、それが故に積み重なって老化や集中力の低下、トレーニングからの回復の遅れ、故障、ガン、アルツハイマーなどを引き起こしていきます。

人体に存在する抗酸化酵素

生きていれば、太陽光線に含まれる紫外線にも当たるし、精神的なストレスを感じることもあるし、体を動かせば酸化ストレスも生じるし、酸化ストレスを完全に避けることは不可能です。ですから、進化の過程で人間の体には抗酸化酵素と呼ばれる酵素が備わっています。

これがグルタチオン、カタラーゼ、スーパーオキシドディスムターゼと呼ばれる酸化酵素たちです。普通は充分な睡眠をとり、色とりどりの野菜と果物を食べ、日々感謝と喜びをもって生きて、化学物質を体に入れなければ酸化酵素たちが正常に働いてくれるので、不具合が生じることもなく、トレーニング効果を最適化することが出来ます。

LLLTと人体の関係性

最後にLLLTと人体の関係性について簡単にまとめてみたいと思います。LLLTとは600ナノメートルから1000ナノメートルの光線です。そして、細胞の中のミトコンドリアの中のシトクロムC酵素に一酸化窒素が結びつくと(酸化ストレスにさらされると)、正常な細胞の生まれ変わりもエネルギー産生も妨げられることを先述しました。

ところが、600ナノメートルから1000ナノメートルの光線を当てるとシトクロムC酸化酵素が一酸化窒素から守られることが分かっています。またそれだけではなく、シトクロムC酸化酵素はこの長さの波長を良く吸収し、細胞内でのエネルギー産生が活発になります。

エネルギーが必要と言うと、何かインターバルトレーニングでもやるようなイメージがあるかもしれませんが、体温維持、呼吸、心臓を動かす、寝ている時の筋修復、食べ物の消化など、無意識にやっているような行動も含めて人間の体内の一切合切の活動はエネルギーが無いとできません。

故障からの治癒にもトレーニングからの回復にも細胞が生み出すエネルギーが必要なのです。そのエネルギーの産生量が大きくなるので様々な治癒過程が促進したり、トレーニングからの回復過程が促進されたり、抜け毛が治ったり、ガンが治ったり、男性ホルモンが上昇したり、老化が遅くなったりと様々な効果が期待できるわけです。

ちなみに、「ガンが治る」などの記述は「それを使うと必ずがんが治る」と勘違いする人が出てくるからやめなさいと注意を受けたことがあります。正確に書くと、メカニズム的に快方に向かっていくというのが正しい記述です。

要はプラスとマイナスのせめぎあいなので、体に良いことをしても体に悪い方の力が上回っていれば悪化しますし、また細胞が生まれ変わるスパンというものがありますので、快方に向かっていたとしても今すぐ治るかどうかは別問題です。そういったことも踏まえて過度な期待をしなければLLLTは非常に費用対効果の高い投資となります。

LLLTはLLLT、Red Light、レーザー治療器などでアマゾンで検索すると色々出てくるので、チェックしてみてください。

私が開発したLLLTもあるのですが、ここに書くと製品を売りたいがために書いたのかと思われそうで嫌なので(売りたいから書ける分量でもないですが)、興味のある方はこちらをクリックして問い合わせページに飛び「LLLT商品詳細希望」と書いて送信してください。

追伸

『高校数学で分かるシュレディンガー方程式』という本を読んだ結果シュレディンガー方程式よりも自分が高校レベルの数学も出来ていないということがよく分かりました。

コメント